Il borgo della Mirandola è uno dei borghi abbandonati più suggestivi dell’alta valle di Ospitale; il piccolo nucleo di case ormai in rovina, avvolto nel silenzio e nel cuore della foresta, è testimone di un ormai lontano passato di vita montanara ma conserva tuttora un fascino magico.

Il percorso

L’itinerario per raggiungere la Mirandola parte dal centro di Ospitale. Si seguono i sentieri CAI 419 e 421 (coincidenti fino a oltre Casa Biagio), che salgono attraverso un bosco di castagni passando alle spalle delle borgate Casa Gioiello e Casa Olimpia, escono su strada asfaltata, nei pressi di alcune case una delle quali con una madonnina incastonata nel muro, e dopo un breve tratto raggiungono Casa Biagio. Qui termina la strada asfaltata e il sentiero si inoltra nel bosco, tra muretti a secco che lo delimitano.

L’itinerario per raggiungere la Mirandola parte dal centro di Ospitale. Si seguono i sentieri CAI 419 e 421 (coincidenti fino a oltre Casa Biagio), che salgono attraverso un bosco di castagni passando alle spalle delle borgate Casa Gioiello e Casa Olimpia, escono su strada asfaltata, nei pressi di alcune case una delle quali con una madonnina incastonata nel muro, e dopo un breve tratto raggiungono Casa Biagio. Qui termina la strada asfaltata e il sentiero si inoltra nel bosco, tra muretti a secco che lo delimitano.

Al bivio noi seguiamo il sentiero 419 (il 421 prosegue verso destra); incontriamo alcuni ruderi (Capanne Lancio? ) a mt 1126.

Oltrepassiamo un bivio sulla sinistra (percorso che seguiremo al ritorno verso Casa Barboni) e incontriamo un grosso masso con una Madonnina in ceramica.

Attraversiamo il fosso della Mirandola su un ponticello costruito sulla serra e osserviamo, alla confluenza del Fosso Mirandola e Fosso Gambolino, una duplice serie di serre (o briglie) che creano tante cascatelle.

Il sentiero riprende a salire e in breve raggiunge il borgo che ci appare avvolto nel suo silenzio.

Oltre il borgo il sentiero continua verso il Passo del Colombino.

La borgata

Ci fermiamo a visitare la borgata: formata da varie costruzioni, le principali addossate a formare una angolo retto.

Di fianco e di dietro al nucleo abitativo, lungo la mulattiera che prosegue verso il passo del Colombino, vediamo molti altri edifici ormai ruderi che fanno pensare a edifici di servizio alla borgata quali fienili o legnaie.

Le costruzioni contengono varie abitazioni. La casa conservata meglio – ha ancora gli scuri alle finestre – si addossa ad angolo a un altro edificio e riporta sulla parete esterna un tondo in pietra con una croce, una targa con indicazione del nome del borgo e l’altitudine e diverse iscrizioni che fanno riferimento a interventi di costruzione o restauro. Una targa riporta l’iscrizione LUVIGI VIGNOCCHI F.F.L. 1855, forse la data cui far risalire la costruzione della borgata. Altre in ricordo di ripristini degli anni Ottanta portano i nome Egidio Lorenzini e Dante Balocchi.

Antonella Manicardi (che ringraziamo per la squisita gentilezza) ci fornisce a questo proposito qualche info:

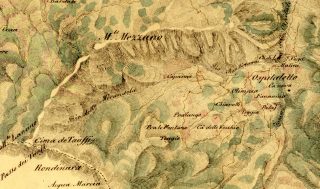

Nella mappa Carandini (1824 circa) compaiono il Rio della Mirandola e sopra la località Capanne; il ché sta a significare un luogo di abitazioni provvisorie, pascoli d’altura, come era nelle cose data l’altitudine ed il luogo. Nella carta in scala 1:86.000 post Unità d’Italia c’è ancora il toponimo Capanna.

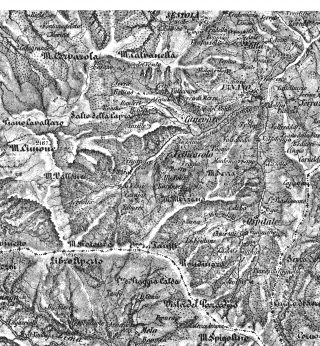

Nella mappa del Regio Istituto Geografico Militare di primo rilevo in scala 1:50.000 fine Otto primi Nove compare il nome Mirandola per la prima volta e vari dettagli topografici quali sentieri, vegetazione, fossi e quote. La località è indicata con maggior chiarezza nella tavoletta IGM del 1935, la prima redatta in scala a 1:25:000 della montagna.

Il Catasto d’Impianto (il foglio del rilievo porta la data 1895) restituisce la consistenza della località denominata Mirandola Una targa sul muro della borgata in rovina recita LUVIGI VIGNOCCHI fece fare 1855 e un’altra VIGNOCCHI LUVIGI fece fare 1880. Questo conferma che è una borgata “recente” .

Le targhe

Il tondo con la croce

Nell’angolo formato dai due fabbricati si aprono due ingressi, uno con architrave squadrata, l’altro con architrave semicircolare. Di fianco a questo ingresso un altro ingresso con grosso architrave squadrato al di sopra del quale nel muro è incastonata una pietra che reca inciso di nuovo il nome di LUVIGI VIGNOCCHI e la data 1880. La pietra termina con una specie di triangolo che riporta il simbolo noto come “nodo di Salomone”

Il Nodo di Salomone, che esprime senso di fraternità e di solidarietà, è uno dei simbolismi più antichi che si possa immaginare: se ne conoscono esemplari tracciati in maniera approssimativa in epoca preistorica, in incisioni rupestri come quelle, tanto per citare un esempio italiano, della Valcamonica (BS). Tuttavia la sua diffusione si sviluppa soprattutto con le culture euro-asiatiche, africane ed amerindie, e raggiunge il suo apice nella cultura celtica, fortemente basati sui temi dei nodi, degli intrecci e delle figure ondulate. Si pensa, infatti, che il Nodo sia penetrato nella nostra cultura attraverso i Romani proprio in seguito al contatto degli stessi con la cultura

Galleria fotografica

Le foto di Antonio Sensoni